|

蘇峰公園案内図

日本最初の総合雑誌国民之友を創刊したジャーナリスト 徳富蘇峰の旧居を公園にした。弟の蘆花の旧居は京王沿線の蘆花公園となっているが、こちらは個人の家として納得できる広さである。 |

|

二十三夜碑

この石碑は、旧暦8月23日の夜に月待ちをすると願いがかなう、と言う二十三夜待ち信仰に由来する。 |

|

蘇峰公園  |

|

徳富蘇峰像  |

|

蘇峰公園  |

|

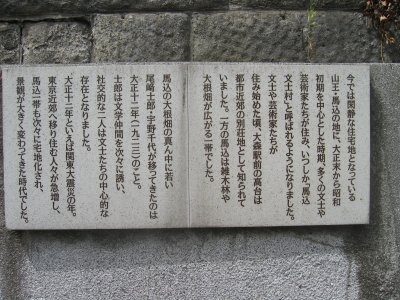

蘇峰公園前の「馬込文士村散策のみち」案内図

馬込は昔から九十九谷と言われるほど丘と谷が入り組んだ土地であった。大正12年に尾崎士郎、宇野千代夫妻がやってきて、関東大震災後の住宅難もあり、尾崎の誘いに多くの文士が移り住んだ。

蘇峰公園は左端中央で、上から左端に斜めの太い線はジャーマン通り(改正通り)、左端にそのまま延びる線は環七で、交差点は馬込銀座である。、山本周五郎、三好達治、山本有三、室生犀星、川端康成など錚々たる名前が並ぶ。 |

|

蘇峰公園前の「馬込文士村散策のみち」案内図  |

|

馬込銀座交差点で左折、環七を南下。  |

|

馬込文士村散策のみち

現在地の三叉路の左に石坂洋二郎、川端康成、下に山本有三の家があった。 |

|

馬込文士村散策のみち  |

|

山王会館

馬込文士村資料展示室がある。地域の文化施設で、大正琴の練習をしていた。 |

|

馬込文士村散策のみち  |

|

闇坂

昔坂側に八景園と言う遊園地があり、反対側に加納邸が有って、この細道は曲りくねり、八景園の樹木は鬱蒼と繁り、昼間でも暗かったことから名付けられた。 |

|

天祖神社 八景坂

天祖神社は大森駅西口の前にある。八景坂は昔は急な坂で、あたかも薬草を刻む薬研の溝のようだと言うことで、別名薬研坂と言われた。この坂の上から大森や房総まで一望でき、鮫洲晴嵐、大井落雁、池上晩鐘などの八景が選ばれ、八景坂と言うようになった、と言われる。 |

|

天祖神社 「馬込文士村散策のみち」のレリーフ

天祖神社は小山の上にあり、周囲の石垣には馬込文士村散策のみち関連のレリーフが並ぶ。 |

|

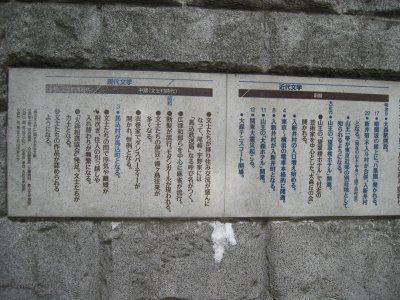

天祖神社 「馬込文士村散策のみち」のレリーフ

大正末から昭和の始め、大森駅前の高台は別荘地として知られていたが、馬込は雑木林や大根畑だった。大根畑に大正12年(1923年)に尾崎士郎夫妻が住み、文士仲間を誘って文士村が出来た。 |

|

天祖神社

源義家が奥州征伐の際、戦勝祈願のため境内の松に鎧を掛けたと言う鎧掛けの松の伝説がある古社である。 |

|

天祖神社

何と言うことも無い小さな神社である。 |

|

天祖神社 「馬込文士村散策のみち」のレリーフ

明治9年(1876年)の大森駅開設からの周辺の歴史が記されている。昭和になって、文士村の活躍が盛んだったことが記されている。 |

|

天祖神社 「馬込文士村散策のみち」のレリーフ  |

|

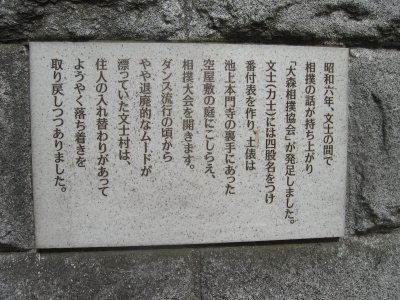

天祖神社 「馬込文士村散策のみち」のレリーフ

昭和6年((1931年)に文士の間で相撲が話題になり、大森相撲協会が発足した。番付を作り、池上本門寺の裏手の空き家の庭で相撲大会を開いた。 |

|

天祖神社 「馬込文士村散策のみち」のレリーフ  |

|

天祖神社 「馬込文士村散策のみち」のレリーフ  |

|

JR 大森駅 西口  |

|

JR 大森駅がゴール  |

![]() 直前のページに戻ります。

直前のページに戻ります。![]()