|

�����P�V���@�_�c���_�@�咹���@

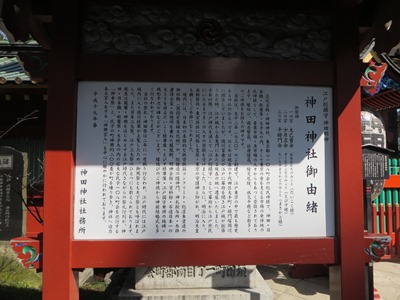

�_�c���_�͓V���Q�N�i�V�R�O�N�j�A���݂̐��c���蒬����ˎ��ӂɑn���B���ꂩ���Q�O�O�N��A������̎��D���Ԃ��Ē˂�z���A�������B����ɁA���c�Q�N�i�P�R�O�X�N�j�ɂ͏�����̗�������a���J��A�_�c���_�Ɩ��t�����B���a�Q�N�i�P�U�P�U�N�j���݂̏ꏊ�Ɉڂ�A�]�ˏ�̋S��̎��_�ƂȂ�]�ˑ�����Ƃ������݂Ɏ���B |

|

�_�c���_�@���_��@ |

|

�_�c���_�@���_��O�@��R���@

�@�������́E�_�c�_�ЁB�����s�S��Z������̑����_�l�ŁA�_�c�E���{���E�H�t���E���ۂ̓��A�����ē����̐H���x����s��̔��˒n�̎��_�l�Ƃ��āA�ʎs��E���s��̐l�X�����������������Ă���܂��B�����сA�����ɏ��A�Љ^�����A���Ж�A�a�C�����Ȃǐ������̂��_�����������̐_�X�ł��B

�@���Ђ́A�V����N�i���O�Z�j�̂��n���ŁA�]�˓����̒��ōł����j����_�Ђ̂ЂƂł��B�͂��߂͌��݂̐��c���蒬�E����ˎ��ӂɒ������Ă��܂������A����ƍN�����]�˂ɖ��{���J���]�ˏ邪�g�����ꂽ���A�]�ˏ邩��\�S��ɂ����錻�݂̒n�ɑJ���������܂����B����ȍ~�A�]�ˎ����ʂ��āu�]�ˑ�����v�Ƃ��Ė��{����]�ˏ����ɂ�����܂ő����̐l�X�̐��h���܂����B����ɁA�����ɓ���A�y���ՎЁE�����{�Ђɗ�i���c���E�����̎��_�Ƌ���A����V�c���e�������Q�q�ɂȂ��܂����B

�@�����ɂ́A���{���̖{�i�I�ȓS���S�R���N���[�g�E������h���̌�Гa�i���w��o�^�������j��A���w���̐��_��A�_�D���^���E�Q�q�ґҍ����E�x�e�������˂��P���a�A���_��فE�����فE�Α����{��̑傫�����ւ邾�������l�����E���т��l�����E�]�ˍ��w���˂̒n��E�K�`�����̔�Ȃǂ��������܂��B�����т̂��_������_�O�������������s�Ȃ��Ă���܂��B

�@���Ђ̍�E�_�c�Ղ͓�N�Ɉ�x����Ȃ��A�]�ˎ���ɂ͍]�ˏ���ɓ��蓿�쏫�R���㗗�������߁A��p�ՂƂ��V���ՂƂ��Ă�܂����B�܂����{�O��ՁA�]�ˎO��Ղ̂ЂƂɂ��������Ă���܂��B���݂͖P�r�E�_�`���͂��߂Ƃ���]�ˎ��コ�Ȃ���̍�s�A�_�c�E���{���E�H�t���E���ۂ̓��̍L��Ȏ��q��Z����������s����u�_�K�Ձv�ƁA���q�̒��_�`���Z�Z������������A�_�Ђ֔��͂���{��������u�_�`�{���v�𒆐S�ɓ��₩�ɍs���Ă��܂��B |

|

�_�c���_�@�Гa�A�P���a�@ |

|

�_�c���_�@�����ē��}�@ |

|

�_�c���_�@�Ύ��q�@

�Гa�Ɍ������ĉE���ɂ���B |

|

�_�c���_�@�Ύ��q�@

�@�{�Ύ��q�́A����Ɏc�鐔���Ȃ��]�ˊ��̐Α����̈�ł���A�����̏����̐M��m���ŋM�d�Ȏ����ł���B

�u���]�N�\�v�ɂ́u���v��N�i�ꔪ�Z��j�\�ꌎ���։����Ԃ��_�c�БO�ցA���ς݁A�ɂč��݂����q�̎q���Ƃ��̍�蕨��[�ށv�Ƃ���A�]�ˎ���ł��������ɐ��삳�ꂽ�ƍl������B

�@�_�Ћ����̎��q�R�ɐ������Ă������A�吳�\��N�i����O�j�̊֓���k�Ђɂ�莂�q�R���͕̂����B���̍ہA�q���q�́A�����������̂́A�e���q�́A�ۑ�����A�Č����ꂽ���q�R�ɐ�����ꂽ�B |

|

�_�c���_�@�K�`������@ |

|

�_�c���_�@�K�`������@

�K�`�̕����͖쑺�ӓ��̖���u�K�`�����ߕ��T�v�̎�l���ł���B

�����̏Z���́A���_���̑䏊���Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B

���̔�́A���a�l�\�ܔN�\�L�u�̍�ƂƏo�ŎЂƂ����N�l�ƂȂ�A���̖��_���������낷�n�Ɍ������ꂽ�B

�Α��芰�i�ʕ�̑K�`�̒����ɂ́A�����̔�A���̉E���ɂ͔��ܘY�A�ʏ́u��������v�̏����Ȕ肪���Ă�ꂽ�B |

|

�_�c���_�@���ܘY��@

���ɑ傫�ȑK�`�����肪����B |

|

�_�c���_�@���������t�F���X�����̔~�@

���������͊R�ɂȂ��Ă���A�t�F���X�����Ƀ|�c�|�c�Ɣ~�̎���A�����Ă���B |

|

�_�c���_�@���������t�F���X�����̔~�@ |

|

�_�c���_�@���w���˔V�n�@

�@�דc���ۂ́@���s������ЉƂɐ���@�ʏ̉H�q�֖{���M���Ȃ�@���\�\�O�N�O�㏫�R�ƌ��\�N�Ղɒ��g�Ƃ��ā@�吆���O�E��b�o�����������o�R�����y�э]�˂ɉ�������萏�s���č]�˂ɏo�Ł@���ێ��N�܂ōݕ{����@���̊Ԋe���ɍu�����̉���Â��������̖�l��{�ւ�@���̍u�Ȃ͓��А_��ō�@�ɂČ�ɓ��ۗ{�q�ݖ��y�э���l���̐l�����O�l�^�������̓@���ؗp����@�����_��͎ō�{������D���@���̒j�{�����D�����̎ɒ�L���D�S�̎O���S�N�ɘj���@�R���D�S�ȏ��͓��ۂ̏����q�Ȃ�@����Ύō�_��͗�㎩��w�ԂƋ��ɔ\���t���ۂ̂��߂ɐs၂��w���̏�������č��w�U���Ɋ�^����@�t���ۂ͖����P�ӂ鐜�鍧�Ȃ肫�@��Ɍ��\�\�ܔN���̏@�Η����l�����ܘY��@�ᓙ�Ɩ����ɐԕ�Q�m�̂�

�߂Ɍv��ċ`����}�����͂��̒����̐���m��ɑ���@���̓��ۏo�łČႪ���w�͉��ΐ^���@�{���钷�Ɠ`�����č����Ɏ���@�����̈�ՂɋL���Č�w�ׂ̈ɓ`�� |

|

�_�c���_�@�Гa���@���I�@

�E�̐Ԃ��Ђ͑c��ЁE������A���̍��ɂ��đc�_�Ёi���c�F�_�Ёj������A���̍����ɗ��Q���i������j������B |

|

�_�c���_�@���Q���i������j�@ |

|

�_�c���_�@���Q���i������j�@

���Q��������ĉE�܁A���O���ʂ�ɏo��B |

|

�_�c���_�@���Q���i������j�@ |