写真の一覧表へ

大手町〜平将門塚〜神保町

| 【関連サイト】 | 都営地下鉄 三田線(平成14年) | |

| 有名神社 神田明神 | ||

![]() 直前のページに戻ります。

直前のページに戻ります。

写真の一覧表へ ![]()

|

都営 三田線 大手町駅 |

|

大手町交差点で永代通りを渡り、日比谷通りを北上 桜田通り(国道1号線)はこの交差点で永代通りと重なり、再び日比谷通り単独となる。 |

|

日比谷通り 読売新聞社 この交差点で左折し、平将門塚に向う。 |

|

平将門塚 平将門は神田明神の祭神でもあり、、将門塚は多くの由緒の説明板がある。 |

|

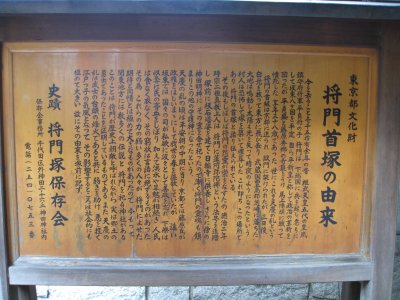

平将門塚 将門首塚の由来 今を去ること壱千五拾有余年の昔桓武天皇五代の皇胤鎮守府将軍平良将の子将門は下総国に兵を起し忽ちにして坂東八ヶ国を平定自ら平教皇と称して政治の革新を図ったが平貞盛と藤原秀郷の奇襲をうけ馬上陣頭に戦って憤死した。享年三十八歳であった。世にこれを天慶の乱という。 将門の首級は京都に送られ獄門に架けられたが、二日後白光を放って東方に飛び去り武蔵国豊島郡柴崎に落ちた。大地は鳴動し太陽も光を失って暗夜のようになったという。村人は恐怖して塚を築いて埋葬した。これ即ちこの場所であり、将門の首塚と語り伝えられている。 |

|

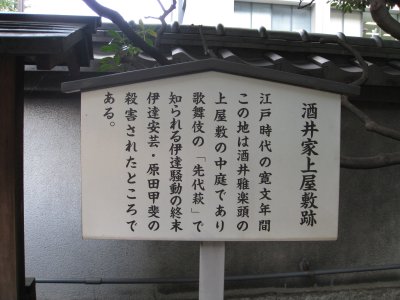

平将門塚 酒井家上屋敷跡 江戸時代の寛文年間、この地は酒井雅楽頭の上屋敷の中庭であリ、歌舞伎の「先代萩」で知られる伊達騒動の終末、伊達安芸・原田甲斐の殺害されたところである。 |

|

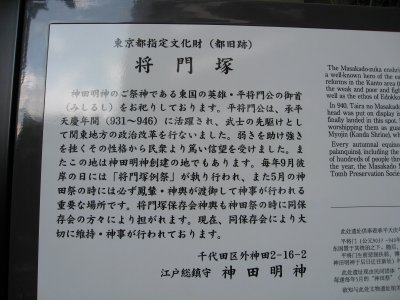

平将門塚 将門塚 神田明神ご祭神である東国の英雄・平将門公の御首をお祀りしております。平将門公は、承平天慶年間(931〜946)に活躍され、武士の先駆けとし て関東地方の政治改革を行ないました。弱きを助け強きを挫くその性格から民衆より篤い信望を受けました。またこの地は神田明神創建の地でもあります。毎年9月彼岸の日には「将門塚例祭」が執り行われ、また5月の神田祭の時には必ず鳳輦・神輿が渡御して神事が行われる重要な場所です。将門塚保存会神輿も神田祭の時に同保 存会の方々により担がれます。現在、同保存会により大切に維持・神事が行われております。 江戸総鎮守 神田明神 |

|

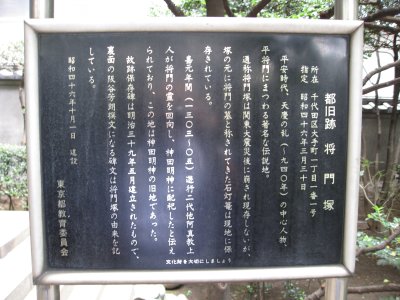

平将門塚 都旧跡 将門塚 平安時代、天慶の乱(〜九四〇年)の中心人物、平将門にまつわる著名な伝説地。 通称将門塚は関東大震災後に崩され現存しないが、塚の元に将門の墓と称されてきた石灯篭は現地に保存されている。 嘉元年間(一三〇一〜O五)遊行二代他阿真教上人が将門の霊を回向し、神田明神に配祀したと伝えられており、この地は神田明神の旧地であった。 史跡保存碑は明治三十九年五月建立されたもので、裏面の阪谷芳朗撰文になる碑文は将門塚の由来を記している。 |

|

平将門塚 塚の元に将門の墓と称されてきた石灯篭がある。 |

|

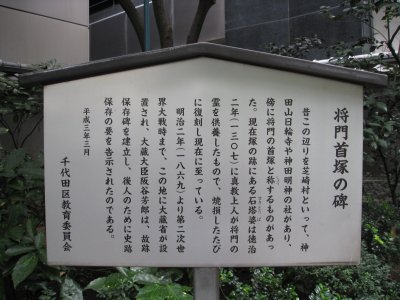

平将門塚 将門首塚の碑 昔この辺りを芝崎村といって、神田山日輪寺や神田明神の社があり、傍に将門の首塚と称するものがあった。現在塚の跡にある石塔婆は徳治二年(一三〇七)に真教上人が将門の霊を供養したもので、焼損したたびに復刻し現在に至っている。 明治二年(一八六九)より第二次世界大戦時まで、この地に大蔵省が設置され、大蔵大臣阪谷芳郎は、故跡保存碑を建立し、後人のために史跡保存の要を告示されたのである。 |

|

平将門塚 周辺案内 中央の赤矢印が現在地の平将門塚である。三田線はその少し左の縦の線(日比谷通り)に沿って北上(地図では下が北)する。 戻るよりお濠沿いの内堀通りに出ることにする。 |

|

内堀通りに出て右折 |

|

気象庁前交差点で直進 右に気象庁を見つつ、直進する。内堀通りを道成りに左に進むと東西線の竹橋駅に出る。 |

|

気象庁前 和気清麻呂像 道鏡事件の立役者、宇佐神宮と言っても分かる人はどれほどいるのだろうか。 |

|

錦橋を渡り、錦町河岸交差点で左折 錦橋は日本橋川に架かる。 |

|

一ツ橋河岸交差点で右折、白山通りへ |

|

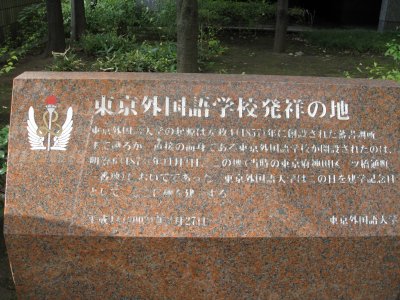

東京外国語学校発祥の地 |

|

一ツ橋交差点で神田警察通りを渡る 右に学士会館、左に共立女子大の講堂がある。 |

|

神保町交差点で靖国通りを渡る 交差点の左右(靖国通り)沿いが所謂神田古本街である。 |

|

都営 三田線 神保町駅 神保町交差点の四隅に出口がある。 |