|

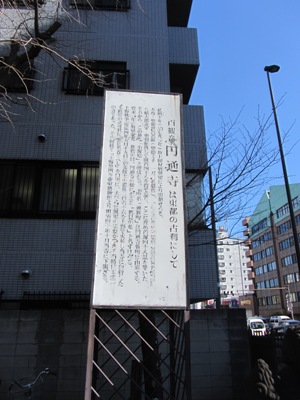

�����X���i�����S���j�@�j�Ձ@��쏲�`�������̉~�ʎ��@

�c���S�N�i�P�W�U�W�j�̏��푈�Ő펀�������`���m�炪�����Ă���B�~�ʎ��̏Z�E���ނ�̎��𓉂ݒ��������Ƃ����ŁA��슰�i���̍��傪�����Ɉڐ݂���Ă���B����ɂ͓����̓S�C�̒e�������X�����c���Ă���B |

|

�j�Ձ@��쏲�`�������̉~�ʎ��@�����@

�S�ω��~�ʎ��͓��s�̌Ù��ɂĉ���\�N�i�`�c�����N�j���c�������R�ɂ��J�n�����B

�{�����ϐ�����F�i�������q�@�꓁�O����j�B���㐹�ω����S���P�Q���A���`�ꐡ�����������B�������_�吳�\��N��B

�������Y�`�Ɓ@���H�������đ���l�\���Ċ҂�A�����ɖ��ߎ�ˎl�\�����z�����A���ꂩ��A���̒n���u���ˌ��v�ƌĂ��B�������u�ʐV���v�͉~�ʎ��V���ɗR������B

���i�O�N�O�㏫�R�ƌ��@����̓��A�~�ʎ��̏��Ɏ~�܂�u�錩�̏��v�Ɩ��������B

���푈�i�c���l�N�܌��\�ܓ��j���`���m�̈�̓�S�Z�\�Z�����ʼnΑ��������Ɏ��������������̋���Ɂu����ɋ��{���ׂ��v�������ɁA��҂�ɑ��R�̖@�v���ł��铖�����{�B��̎��ł������B���̈����ŋ���썕���鎺�����ق�薾���l�\�N�\�������ɉ�������B |

|

�j�Ձ@��쏲�`�������̉~�ʎ��@�����@�q��n�����@

����@���a�l�\�N��������

�@�@�@�@���z�g�W�����

�@�@�@�@��̔����̈����ɂ��

�����@���a�l�\��N�O���\�Z��

�J��@���a�l�\��N�O�����ܓ� |

|

�j�Ձ@��쏲�`�������̉~�ʎ��@ |

|

�j�Ձ@��쏲�`�������̉~�ʎ��@�����̍����@ |

|

�j�Ձ@��쏲�`�������̉~�ʎ��@�����̍����@

�和�ɒe��������B |

|

�j�Ձ@��쏲�`�������̉~�ʎ��@�����̍����@

�@���̍���́A�c���l�N�i�ꔪ�Z���j�܌��\�ܓ��ɋ����b�̏��`���ƐV���{�R����������푈�ŁA���Ƃɕ��u����Ă��������̏��`���m�̈�̂��A�����̉~�ʎ��Ŗ��a���Ɗ��i����p���l�O�͉��K�O�Y�Ƃ��W�߂ĉΑ����A�~�ʎ��ɑ������@���ŁA�����l�\�N�i���Z���j�ɒ鎺�����ق�艺�����ꂽ�B�u���R���E�щz���v�ɂ���������́A��씪��̂����ŕ\��ɂ�����A���R�U�h�̏d�v�ȋ��_�ł������B�e���������̌�������ɓ`���Ă���B |

|

�j�Ձ@��쏲�`�������̉~�ʎ��@���`���m�̕��@

����ʌM�ꓙ�j�݁@�咹�\��N�ǒ���

�咹�\��͕�����s�ŁA�]�ˊJ��Ƌ��ɍ]�˂�E���A���ِ푈���ɂ͗��R��s�ł������B |

|

�j�Ձ@��쏲�`�������̉~�ʎ��@���`���m�̕��@

���`���@�㓡�S���Y�ǒݔ�

�܌��\�ܓ��ɏ��R����Ő펀�Ƃ���B |

|

�j�Ձ@��쏲�`�������̉~�ʎ��@���`���m�̕��@

���@�������_�N�ǒ���

�E�@����ʌM�ꓙ�q�݁@�|�{���ǒ���

�������_�͈ꋴ�ƈ�t����A���{���l��t�ƂȂ�A�t�����X���w���ɖ��{����A���ِ����̈�t�ƂȂ����B

�|�{���g�͊C�R�����قƂ��Ď����I�Ȗ��{�C�R�̒��ł��������A�]�ˊJ��ŒE���A���ِ����̑��قƂȂ����B |

|

�j�Ձ@��쏲�`�������̉~�ʎ��@���`���m�̕�A�����@ |

|

�j�Ձ@��쏲�`�������̉~�ʎ��@���`���m�̕��@

�@�c���l�N�i�ꔪ�Z���j�܌��A���i���ɏW���������`���͐V���{�Ƃ̌���̖��A���̎R����s�������B�݁X�Ɖ��������m�̈�̂��݂��~�ʎ��̕����a���́A�����āA���i����p���l�O�͉��K�O�Y�ƂƂ��Ɉ�[���Α����ĉ~�ʎ��ɍ��������B

�@���ꂪ���ƂȂ��āA�����l�\�N�A���i���̍��傪�~�ʎ��Ɉڂ��ꂽ�B���a�Z�\�N�ɏC���H�����s���Ă���B |

|

�j�Ձ@��쏲�`�������̉~�ʎ��@���`���m�̕��@ |

|

�j�Ձ@��쏲�`�������̉~�ʎ��@�錩�̏��A�l�\����ˁA���d���@

�O�㏫�R�@�ƌ�

�錩�̏�

�`�Ƃ����{�̂��ߒz����

�l�\�����

���ˌ��n���̌���

��l�ʂɉE�̓`�u������

���d��

�r���ŌÂ̕���

|

|

�j�Ձ@��쏲�`�������̉~�ʎ��@�錩�̏��A�l�\����ˁA���d���@ |

|

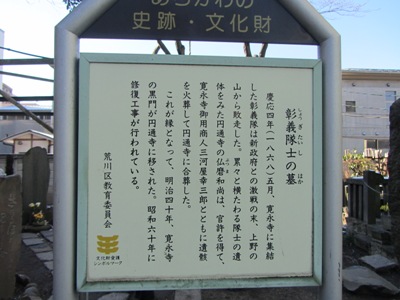

�j�Ձ@��쏲�`�������̉~�ʎ��@

�S�ω��~�ʎ�

�@����\�N�i�����j�A���c�����C���J�n�����Ɠ`����B�܂��A���`�Ƃ����B����肵���Ƃ��A�����Ƃ����l�\���̎��������ɖ��߂Ē˂�z�����̂ŁA���̂���������ˌ��Ƃ�Ԃ悤�ɂȂ����Ƃ����B

�@�]�ˎ���A���J�̍L�����E���J�̋S�q��_�ƂƂ��Ɂu���J�̎O���v�Ƃ�ꂽ�B�����E�Ⓦ�E�������̕S�̂̊ω��������u�����ω��������������Ƃ���u�S�ω��v�̒ʏ̂Őe���܂ꂽ���A�ω����͈�����N�i�ꔪ�܌܁j�̑�n�k�œ|���B

�@�����ɂ́A�Α����d���A���`���m�̕�A�i�m�l�N�i����Z�j�����͂��߂Ƃ����l��i��w�蕶�����j�Ȃǂ�����B |