|

JR主催 湘南義経ウォーキング

〈第2弾〉義経&北条を偲ぶ晩秋藤沢・大船コース(藤沢駅〜大船駅)

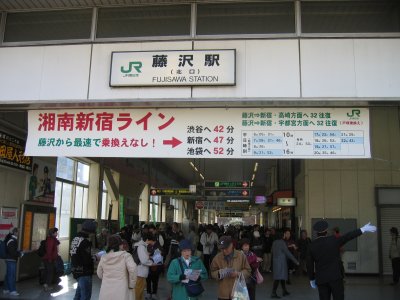

受付風景 JR藤沢駅

藤沢駅〜皇大神宮〜白旗神社〜遊行寺〜天嶽院〜竜宝寺〜大船駅(総行程 11.5km) |

|

JR藤沢駅  |

|

JR線路沿いに西進  |

|

鵠沼神明 シクラメン栽培、即売場

色々な種類のシクラメンが栽培され、華やかである。 |

|

鵠沼神明  |

|

皇大神宮

相模国土甘(とかみ)郷の総社として奈良時代に創建、烏森神社とも言う。 |

|

皇大神宮  |

|

皇大神宮  |

|

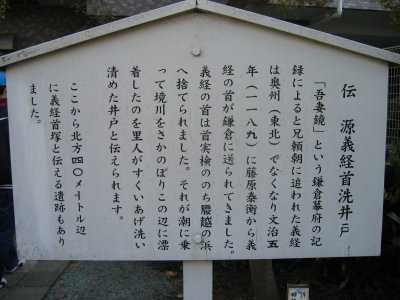

伝 源義経首洗い井戸

白旗神社手前にある。

吾妻鏡」という鎌倉幕府の記録によると兄頼朝に追われた義経は奥州(東北)でなくなり文治五年(一一八九)に藤原泰衡から義経の首が鎌倉に送られてきました。義経の首は首実検ののち腰越の浜へ捨てられました。それが潮に乗って境川をさかのぼりこの辺に漂着したのを里人がすくいあげ洗い清めた井戸と伝えられます。 |

|

伝 源義経首洗い井戸  |

|

伝 源義経首洗い井戸  |

|

白旗神社

古くは相模一の宮の寒川比古命の御分霊を祀って、寒川神社とよばれていた。しかし、創立年代はくわしくはわからない。鎌倉幕府によって記録された『吾妻鏡』によると、源義経は兄頼朝の勘気をぅけ、文治五年(一一八九)閏四月三十日奥州(岩手県)平泉の衣川館において自害された。その首は奥州より新田冠者高平を使いとして鎌倉に送られた。高平は、腰越の宿に着き、そこで和田義盛・梶原景時によって首実検か行われたという。伝承ては、弁慶の首も同時におくられ、首実検かなされ、夜の間に二つの首は、此の神社に飛んできたという。このことを鎌倉(頼朝)に伝えると、白旗明神として此の神社に祀るようにとのことで、義経公を御祭神とし、のちに白旗神社とよばれるようになった。弁慶の首は八王子社として祀られた。 |

|

白旗神社  |

|

白旗神社  |

|

白旗神社 源義経公慰霊碑

文治五年(1189年)閏四月三十日、奥州平泉、衣川の高館で、藤原泰衡に襲撃された義経公は自害し悲壮な最期を遂けた。 その御骸は宮城県栗原郡栗駒町の御葬札所に葬られ、また一方の御首は奥州路を経て、同年六月十一三日、腰越の浦の首実検後に捨てられたが、潮に逆流」白旗神社の近くに流れつき、藤沢の里人により洗い清められて葬られたと語り伝えられる。本年、源義経公没後八百十年を記念し、両地有志の方々により「御骸」と「御首」の霊を合わせ祀る鎮霊祭を斎行し、茲に源義経公鎮霊牌を建立する。 |

|

白旗神社 源義経公慰霊碑  |

|

蒔田本陣跡

本陣は大名・幕臣・公家などの公認宿舎のことで、−藤沢宿では大久保町と坂戸町の境付近に蒔田淵右衛門が勤める本陣がありました。 |

|

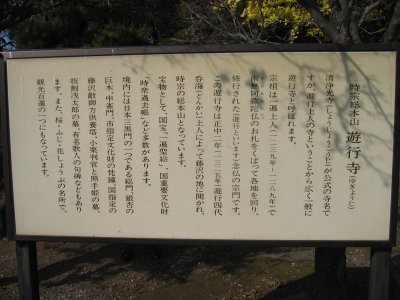

遊行寺

清浄光寺(しょうじょうこうじ)が公式の寺名ですが、遊行上人の寺ということから広く一般に遊行寺と呼ばれます。宗祖は一選上人(一二二九年〜一ニ八九年)で南無阿弥陀仏のお札をくばって各地を回り、修行された(遊行といいます)念仏の宗門です。この遊行寺は正中二年(一三二五年)遊行四代呑海(どんかい)上人によって藤沢の地に開かれ、時宗の総本山となっています。宝物として、国宝「一遍聖絵」、国重要文化財「時衆過去帳」など多数があります。境内には日本三黒門の一つである総門、銀杏の巨木、中雀門、市指定文化財の梵鐘、国指定の藤沢敵御方供養塔、小栗判官と照手姫の墓、板割浅太郎の墓、有名歌人の句碑などもあります・また、桜・ふじ・花しょうぶの名所で、観光百選の一つにもなっています。 |

|

遊行寺 総門  |

|

遊行寺 大銀杏  |

|

遊行寺  |

|

遊行寺 宗祖 一遍上人像  |

|

遊行寺 本堂  |

|

遊行寺 中雀門

安政年間(一八五四から六〇年)に建造されました。清浄光寺(遊行寺は通称)は創建以来たびたび火災にあっていますが、この中雀門は明治十三年(一八八〇)の大火の際にも焼失を免れた、現在境内で一番古い建物です。 |

|

遊行寺 中雀門  |

|

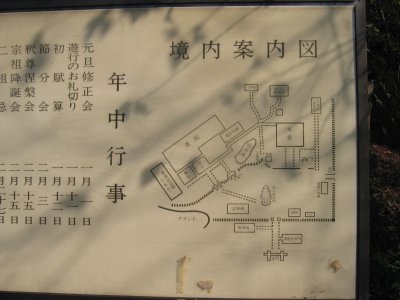

遊行寺 境内案内図  |

|

遊行寺 小栗判官墓所入口

応永三十年(1422)、小栗満重は、足利持氏に謀叛を起こし攻められます。家来十人と落ち延びる途中、横山大膳の館に泊まりました。盗賊大膳は照手姫を使って満重に毒酒を飲ませ財宝を奪おうとし、家来十人は毒殺されてしまいました。しかし、照手姫が密かに毒のことを告げたために、満重は助かりました。満重は鬼鹿毛で遊行寺に逃れて上人に助けられ、後に横山一党をやぶります。照手姫は満重が亡くなったあと、遊行上人を頼り、満重と家来の霊を弔い、長生尼となって余生を送りました。 |

|

遊行寺 小栗堂  |

![]() 直前のページに戻ります。

直前のページに戻ります。![]()