写真の一覧表へ

御茶ノ水駅〜湯島聖堂〜神田明神〜湯島天神

(English)

| 【関連サイト】 | 有名神社 神田明神 | |

| 湯島聖堂 | ||

| 有名神社 湯島天神 |

![]() 直前のページに戻ります。

直前のページに戻ります。

写真の一覧表へ ![]()

|

JR主催 御茶ノ水・水道橋 歴史を歩く探訪ツアー 御茶ノ水駅受付風景 御茶ノ水駅〜湯島聖堂〜神田明神〜湯島天神〜旧岩崎邸庭園〜東京大学〜根津神社〜白山神社〜樋口一葉旧居跡〜水道橋駅(総行程 12.0km) |

|

受付風景 御茶ノ水駅 臨時改札口 |

|

聖橋から見た湯島聖堂 |

|

聖橋から見た御茶ノ水駅 |

|

湯島聖堂 大成殿(孔子廟) 儒学者一林羅山の上野忍岡の私邸にあった廟殿と林家の家塾を、5代将軍綱吉が元禄3年(1690)、現在地に移し大成殿と改称。孔子像と四賢像を安置し、聖堂の西側には御成殿や学寮を設置した。寛政9年(1797)、老中松平定信が幕府直轄の昌平坂学問所を開設し、たくさんの学者を輩出した。 |

|

湯島聖堂 案内図 |

|

神田明神 随神門 大己責命(だいこく様)、少彦名命(えびす様)、平将門命の三柱を祭神とし、家庭円満、縁結び、商売繁昌、事業繁栄の守護神として親しまれている。現在地は江戸城の表鬼門にあたり、江戸総鎮守に相応しい壮麗な桃山風の社殿が築かれた。 |

|

神田明神 社殿 |

|

神田明神 銭形平次碑 銭形の平次は野村胡堂の名作「銭形平次捕物控」の主人公である。 平次の住居は、明神下の元の台所町ということになっている。 |

|

神田明神 銭形平次碑 |

|

神田明神 銭形平次碑 |

|

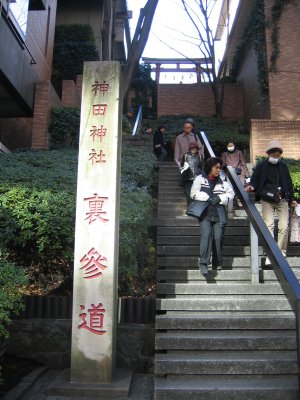

神田明神 裏参道 |

|

神田明神 裏参道 裏参道から出て左折、蔵前橋を西進する。 |

|

おりがみ会館 蔵前橋通り沿いにあり、101匹ワンチャン大行進が折られて展示してある。おりがみや和紙人形の展示や、教室、染色工房などを開催。 |

|

おりがみ会館 |

|

サッカー通り |

|

日本サッカーミュージアム |

|

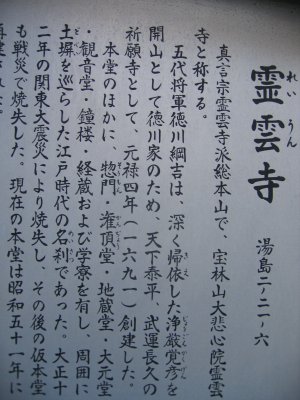

霊雲寺 五代将軍徳川綱吉は、深く帰依した浄厳覚彦を開山として徳川家のため、天下泰平、武運長久の祈願寺として元禄四年(一六九一)創建した。 |

|

霊雲寺 |

|

霊雲寺 |

|

湯島天神 梅まつり |

|

町名由来 旧湯島天神町 むかしは、湯島天神の境内であった。 慶長19年(1614)町屋を開き、寺社奉行の支配を受けたが、寛文4年(!664)から町奉行支配となった。 湯島天神の前なので、湯島天神前町と称えた。 明治2年、天神下宝性院門前と天神社地門前を併せて湯島天神町とした。 同5年、天神下同朋町、湯島三組町の一部、旧板倉藩屋敷、その他の武家地を併せて、湯島天神1〜3丁目とした。 江戸時代から湯島天神(明治以後湯島神社)の門前町としてにぎわった。 |

|

湯島天神 表鳥居 この鳥居は銅製で、寛文7年(1667)同8年の刻銘があり、この時期に寄進された物です。 数度の修理を重ねて維持されてきましたが、都内に遺存する鋳造の鳥居としては時代も古く、製作も優秀なもので、昭和45年8月に東京都指定有形文化財に指定されました。 |

|

湯島天神 表鳥居 |

|

湯島天神 本殿 雄略天皇の勅命により御宇2年(458)創建と伝わる古社。天手力雄命と菅原道具公を祀る。のちに太田道濯が再建、徳川家康が江戸城に入る時、泰平永き世が続き文教大いに賑わうようにと豊島郡湯島郷内に5石の朱印地を寄進し信仰した。以後、学者・文人の参拝がたえることなく、「学問の神様」として今なお信仰を集 めている。 |

|

湯島天神 紅梅 |

|

湯島天神 泉鏡花 筆塚 |

|

湯島天神 梅林 さすがにまだ早く、咲いているのは紅梅が1本だけだった。 |

|

湯島天神 白梅 湯島天神の春日通側にある夫婦坂手前にある。 |

トップ 散策点描 目次 御茶ノ水・水道橋 歴史を歩く探訪ツアー(H18−02−11) 目次

旧岩崎邸庭園〜東京大学〜根津神社